Le cycle de vie des moustiques

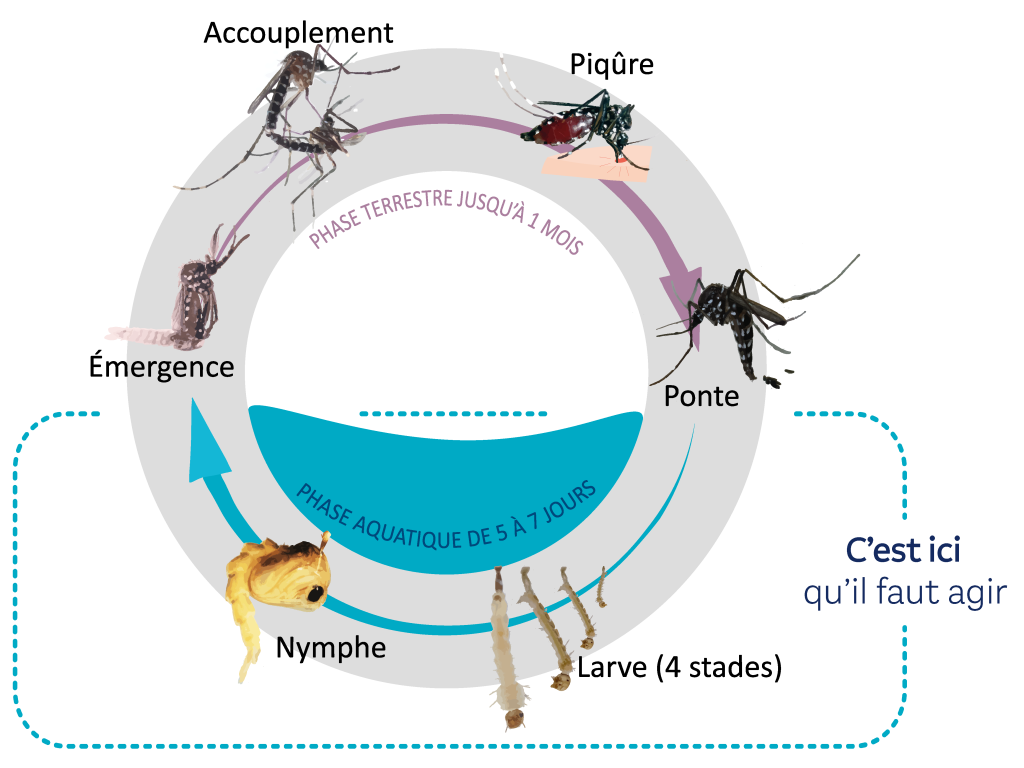

Le moustique-tigre (Aedes albopictus) fait partie de la cinquantaine d’espèces de moustiques présentes sur le littoral méditerranéen, dont un petit nombre, seulement, pique l’Homme. Les moustiques mâles sont inoffensifs : ce sont les femelles qui piquent. Car après accouplement, la femelle a absolument besoin d’un « repas » sanguin pour, grâce aux protéines ainsi ingérées, porter ses œufs à maturité.

Elle s’en va pondre ses œufs à la surface de l’eau ou sur les rebords d’un récipient ou objet ou sur une terre humide soumise à submersion. Dans l’eau, ses œufs vont donner naissance à des larves, qui ont un mode de vie exclusivement aquatique. L’eau est indispensable à l’éclosion de la larve et à son développement… La vie du moustique au stade larvaire est inférieure à 10 jours chez certaines espèces. Les larves se nourrissent de bactéries et de plancton. Au terme de cette période, la larve devient nymphe. À ce stade, elle vit encore 2 à 3 jours dans l’eau, le temps que s’accomplissent en elle de profondes modifications anatomiques.

La nymphe commence sa mutation en s’immobilisant à la surface de l’eau. Une déchirure ouvre sa face dorsale et l’adulte se dégage lentement. Libre, le moustique peut enfin voler de ses propres ailes.

À savoir : Les moustiques connaissent une phase de diapause (hibernation). Une diapause consiste en l’arrêt temporaire de l’activité ou du développement chez les insectes, notamment les moustiques, en période hivernale, dû à la froideur des températures et à la photopériode (diminution de la durée des jours). En fait, il s’agit d’une phase de vie ralentie. Concrètement, de novembre à mars/avril, il n’y a pas de moustique-tigre volant et piqueur. Celui-ci diapause (hiverne) à l’état d’œuf. Son cycle se réactive très progressivement à partir de la fin de l’hiver, entre fin mars et début mai et redevient sensible, sous la forme de spécimens adultes, au début du printemps.

Pourquoi les moustiques piquent-ils davantage certaines personnes ?

Les moustiques sont attirés par un ensemble de signaux (notamment le CO2, les odeurs, la température de l’organisme…), que chaque personne n’émet pas avec la même intensité.

Pourquoi ça gratte ?

La salive présente dans la trompe de la femelle moustique fait office d’anesthésiant cutané, permettant de passer inaperçu lors de la piqûre de sa proie. Cette salive est détectée comme corps étranger par le corps humain, provoquant une inflammation locale. C’est parce qu’on se gratte que les bactéries (naturelles) présentes sous nos ongles infectent la « plaie » (le point de piqûre) et entraînent une démangeaison.

Moustique-tigre ou pas ?

Il existe 3 578 espèces de moustiques dans le monde…, 49 sur le littoral méditerranéen français, dont une quinzaine seulement peuvent piquer l’Homme. Deux d’entre-elles, qui ont en sus d’importantes capacités de dispersion spatiale, font principalement l’objet du contrôle sélectif de l’EID Méditerranée. Les moustiques font partie de l’ordre des Diptères, famille des Culicidés.

Aedes caspius

Moustique des marais : l’adulte est un moustique brun clair, son abdomen est effilé avec une ligne longitudinale parsemée d’écailles claires ainsi que ses pattes.

Culex pipiens

Moustique urbain : l’adulte est brun clair, son abdomen est tronqué, avec des bandes tranversales claires et des pattes sombres, qui pond à la surface de toute eau stagnante. Les adultes ont une capacité de dispersion d’une centaine de mètres à partir de leur gîte d’éclosion.

Aedes detritus

Moustique des marais : l’adulte est un moustique de grande taille et sombre. Son abdomen effilé esrt parsemé d’écailles claires mais ses pattes sont sombres.

Les adultes ont une capacité de dispersion de plusieurs dizaines de kilomètres et peuvent ainsi potentiellement venir nuire en ville.

Aedes albopictus

Ce moustique a été surnommé moustique-tigre, en raison de zébrures qui parcourent son corps effilé. On aurait mieux fait de l’appeler moustique-zèbre, ce qui aurait été à la fois plus juste et moins effrayant…

TRÈS IMPORTANT : les moustiques « ruraux », issus des zones humides littorales et rétro-littorales, dont l’EID-Med contrôle les espèces nuisantes depuis plus de 60 ans, n’ont rien à voir avec les moustiques-tigres, espèce exclusivement urbaine. Hormis leur cycle biologique, commun à toutes les espèces de moustiques, ils se différencient fortement par leur écologie (environnement) et par leur éthologie (comportement) :

- par leur écologie :

- les moustiques « ruraux » pondent, se développent au niveau larvaire et éclosent en milieu naturel, au sein de zones humides.

- les moustiques-tigres, urbains, sont « fabriqués » par l’Homme, au plus près de lui : tout récipient ou objet, souvent de petite voire très petite taille, pouvant recueillir de l’eau est un gîte de ponte et de reproduction. Ces situations pullulent dans l’environnement domiciliaire.

- par leur éthologie :

- parmi la quinzaine d’espèces de moustiques « ruraux » pouvant chez nous piquer l’Homme, deux d’entre-elles ont la faculté de se déplacer sur de grandes distances, depuis leurs zones humides originelles : de l’ordre de 10 à 20 km couramment, plus exceptionnellement jusqu’à 30 voire 40 km, en direction des zones agglomérées et habitées, au contact des épidermes, donc. C’est la raison pour laquelle une lutte est exercée contre elles depuis plus de six décennies.

- les moustiques-tigres, eux, sont exclusivement urbains. À partir du moindre récipient (ou objet en faisant office), constituant leur gîte de ponte et de reproduction, ils ont une capacité de dispersion très faible : 150 à 200 mètres. Lorsque leurs populations sont denses, ils peuvent franchir les séparations entre appartements ou entre villas et se propager dans leur voisinage immédiat. Ces situations sont à la fois une multitude sur de petits périmètres et en constante évolution. Ce sont les raisons pour lesquelles il est impossible de leur adresser une stratégie biocide, à l’instar de celle mise en œuvre contre leurs « cousins » ruraux.

Tout ce qui vole n’est pas moustique

Attention : il ne faut pas confondre le moustique avec d’autres insectes qui lui ressemblent mais, le plus souvent, ne piquent pas, en particulier les chironomes, de la même taille, ou les tipules, bien plus grands.

Par exemple, le chironome (à gauche) : Essaims très denses, évoluant le jour en colonnes verticales, « fixées » au-dessus d’objets divers, ou la nuit autour des sources lumineuses (identiques aux nuages de « moustiques » s’écrasant sur les parebrises des véhicules en traversant les milieux marécageux et les zones

de rizières). Pas de lutte. Cet insecte, ressemblant à un moustique, ne pique pas.

Autre exemple, la tipule (à droite) : Les larves de certaines espèces sont nuisibles à la végétation des champs, des prairies ou des pelouses. Le terme de « cousin » est également utilisé pour cette espèce. Pas de lutte. Cet insecte, ressemblant aussi à un moustique, ne pique pas.

Pour tout savoir sur les moustiques et les insectes qui leur ressemblent…